(revista Piauí, dezembro de 2007)

Entrar no apartamento do fuzileiro naval americano Travis Greene, em San Diego, incomoda. O visitante se sente invadindo o refúgio sombrio de alguém que se esconde da vida. Em plena manhã de sol californiana, numa cidade tão escancarada quanto o Rio, todas as persianas da sala estão cerradas, vedando a entrada de qualquer fresta de luz vinda do mundo lá fora. O morador do 303 prefere a iluminação indireta.

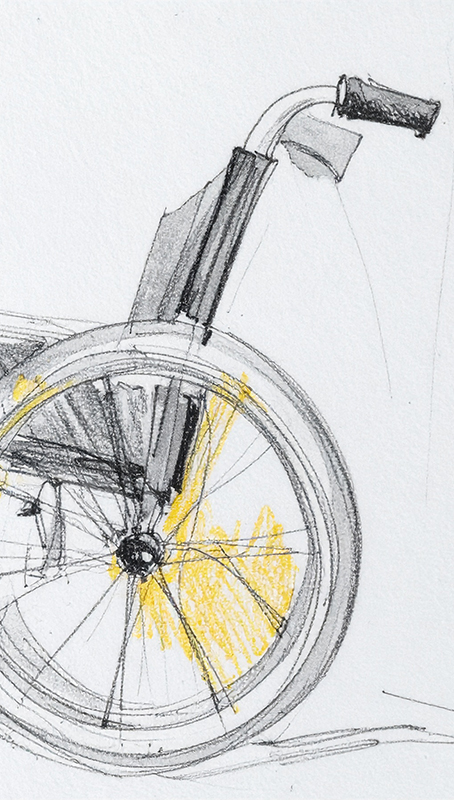

Ele abre a porta, enfiado numa camiseta de manga curta que lhe acentua o tórax. Ex-campeão universitário dos 100 metros e 400 metros com barreiras pelo Estado de Idaho, Travis Greene veste uma bermuda bege que lhe encobre a pélvis. As duas pernas com as quais conquistou os troféus de atleta ficaram no Iraque, a quase 13 mil quilômetros de distância – entre as ferragens de um blindado numa estrada de Ramadi. Na época, ele tinha 22 anos de idade, com dois aniversários passados na linha de frente. Hoje, com 24 anos, ele prefere dar a entrevista na cadeira de rodas, sentado sobre os dois cotos, a acoplado a suas próteses de tecnologia de ponta, cujos componentes incluem pés e joelhos controlados por microcomputadores.

Travis é o típico all-american boy de um dos estados mais conservadores da América profunda. Ele nasceu em Twin Falls, que tem 40 mil moradores e é conhecida no Idaho pela fartura de cataratas e quedas d’água. O único filho da cidade que teve alguma notoriedade, ainda que póstuma e fugidia, foi Mark Felt, recentemente identificado como o misterioso “Garganta Profunda”, que, nos anos 70, fez explodir o caso Watergate e derrubou o presidente Richard Nixon. Foi em Twin Falls que o casal Terry e Sue Greene educou os quatro filhos, tocando uma modesta concessionária de aquecedores e aparelhos de ar-condicionado. E foi uma festa quando o filho do meio recebeu a notícia de que fora aceito como bolsista esportivo na universidade estatal de Boise, a capital do estado.

O futuro de Travis parecia encaminhado para uma carreira de técnico em educação física até que, no segundo ano de faculdade, a bolsa foi cortada. “Isso me jogou numa rotina de três turnos –trabalho, faculdade e atletismo de clube”, ele lembrou. “Como não consegui dar conta de tanta coisa, comecei a procurar alternativas. Cogitei seriamente fazer concurso para entrar no FBI.” Foram os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, contudo, que despertaram em Travis, e tantos outros american boys, o empuxo para se alistar. Estava em curso uma vasta campanha de recrutamento carregada de tintas patrióticas, e as alternativas profissionais civis para jovens do interior e de pouca formação se mantinham minguadas. “As coisas meio que foram se encaixando; decidi que iria tentar ser fuzileiro naval”, explicou.

Ele estava com 21 anos de idade e aguentou as temidas treze semanas de treinamento básico. Na formatura do filhote, mesmo o casal Greene esqueceu a resistência inicial e sentiu orgulho ao vê-lo envergando o mítico uniforme de fuzileiro naval. Dos 55 candidatos de seu pelotão, apenas a metade chegou lá. “Você realmente se sente especial”, recordou, “pois acaba de passar por um treinamento que pode ser considerado um dos períodos mais duros e tensos de sua vida. Todos chegam ao final com um baita orgulho, que pode se tornar uma faca de dois gumes – marines tendem a ter um ego gigantesco. Alguns usam isso para o bem; outros, para se meter em encrenca.”

A invasão do Iraque começou 72 horas após a sua formatura. Quase faltou tempo para o jovem recruta de Twin Falls concluir suas oito semanas de aperfeiçoamento complementar, na Escola de Infantaria do Corpo de Fuzileiros Navais, de Camp Pendleton. “Seis dias depois da conclusão de curso eu estava no Iraque.”

Desde que o presidente George W. Bush deslanchou a guerra contra o terror – primeiro no Afeganistão e, a partir de março de 2003, contra o Iraque –, mais de 1,3 milhão de jovens americanos passaram pela frente de combate. É quase uma Porto Alegre inteira. A estrutura médico-hospitalar acoplada a esse deslocamento mamute comporta, com variações, dois cirurgiões e 65 profissionais do ramo por batalhão. Mas não é a dimensão da equipe médica que define a probabilidade de sair com vida do front. O fator determinante, entre morrer em combate ou ser trazido de volta à vida, mesmo que em pedaços, está na velocidade e na qualidade do atendimento. Nesse quesito, a medicina militar está fazendo história na guerra do Iraque.

Na carnificina da guerra civil americana, travada há 150 anos, era corriqueiro que mesmo um comandante lendário como o confederado Thomas “Stonewall” Jackson, quando ferido, não recebesse socorro em tempo hábil, e acabasse morrendo uma semana depois de ter o braço serrado. Na II Guerra Mundial (1939- 1945), um em cada dois feridos graves morria antes de ser retirado do campo de batalha. Foi somente depois da guerra do Vietnã (1965-1975) que o conceito de trazer a medicina mais para junto dos combates começou a emplacar. Graças a essa proximidade, hoje mais de 90% dos feridos de guerra em combate conseguem chegar vivos a um hospital de campanha. No Vietnã, um ferido levava em média 45 dias até aportar num hospital em território americano, enquanto hoje esse tempo se conta em número de horas.

Travis Greene e seus companheiros do 7º Regimento de Twenty Nine Palms embarcaram para a guerra num avião comercial da Delta Air Lines que decolou de Atlanta, na Geórgia. “Pelo que lembro, 90% dos recrutas a bordo eram recém formados como eu, a maioria estava animada e só havia uns poucos hesitantes”, ele disse. “No fundo, nenhum de nós sabia o que esperar.” Alguns elementos ajudavam a manter o moral alto: os pilotos eram militares da reserva, as comissárias, voluntárias, e a cabine de passageiros fora enfeitada com balões, faixas e cartões escritos por colegiais que lhes desejavam boa sorte e diziam que o país estava orgulhoso de seus soldados.

Travis, moderado e cauteloso, quis manter o relógio biológico o mais intacto possível e tratou de dormir a maior parte do tempo. Desembarcou sem maiores inquietações no Kuwait, que servia de entreposto às tropas enviadas para a invasão, e já no dia seguinte partiu em comboio até a cidade iraquiana de Karbala. “A invasão inicial tinha terminado com sucesso e reinava uma espécie de pausa militar”, contou o fuzileiro. “Estávamos sendo mandados para substituir o pessoal da primeira leva. Era um tempo em que havia marines de sobra para reposição, e eu fazia parte desse novo grupo.”

Durante os três meses de duração de sua primeira missão, o soldado de Idaho se lembra de um único inimigo feroz: o escaldante verão iraquiano, sem ar condicionado ou qualquer estrutura de conforto. De resto, disse, tudo “foi pacífico, estranhamento pacífico”. Sua unidade fazia rondas em grupo, saía às ruas sem colete nem capacete e vez por outra até deixava o fuzil no estádio de futebol onde estava aquartelada, “para não passar pela chatice de montar e desmontar a arma”. Viu, nomáximo, morteiros explodindo aqui e ali e tiroteios que não duravam mais que alguns minutos. A guerra parecia distante.

Travis teve apenas duas ou três aulas sobre usos e costumes árabes antes de embarcar – bem menos do que as 44 páginas do manual Instruções para Tropas Americanas no Iraque durante a II Guerra Mundial, de 1943 –, mas deu para o gasto. “Foi tão pacífico que costumávamos usar uma cabine telefônica do outro lado da rua para ligar para casa, via satélite. Como uma chamada de cinco minutos custava 10 dólares, liguei só uma vez. Para dizer que estava voltando”, contou na entrevista. Seu soldo de soldado raso, 1.700 dólares por mês, não dava para maiores gastos.

Não teve muito para contar aos colegas quando retornou à sua base, perto de San Diego, e a única novidade no treinamento do seu 7º Regimento, naquele final de verão de 2003, foram umas aulas sobre PTSD, sigla em inglês para “trauma pós guerra”. Desde então o quadro se agravou, e o que lhe parecia uma sigla a mais no vocabulário militar adquiriu dimensão bem mais palpável. Em 2006, havia 29.041 casos registrados de ex-combatentes com post-traumatic stress disorder; em 2007, o número saltou para 48.559. Segundo um estudo da americana Linda Bilmes, analista da Universidade de Harvard, o tempo de espera para uma avaliação do estado mental de um paciente costuma ser de seis meses. São os chamados walking wounded, algo como “feridos ambulantes”, homens e mulheres das Forças Armadas aparentemente sadios que, na realidade, estão profundamente alterados por dentro.

Uma vez detectada a síndrome, o combate ao PTSD se dá em muitas frentes. A mais inovadora recorre à realidade virtual, por meio da exposição repetida do paciente às lembranças mais traumáticas da guerra. Nada a ver com as longas sessões de análise dos tempos do Vietnã. Muito a ver com a linguagem dos videogames de hoje. Nessa linha, os experimentos mais avançados estão sendo realizados no laboratório da Escola de Medicina da Universidade de Emory, em Atlanta, na Geórgia. No laboratório de Emory, o paciente caminha, ou permanece sentado numa poltrona sobre uma plataforma móvel. No capacete, recebe a réplica sensorial das circunstâncias em que ocorreu o trauma. Isso pode incluir detalhes como o som do detestável vento iraquiano, o chamamento às preces dos muçulmanos, o choro de bebês, o ronco de helicópteros, o silvo de tiros, de morteiros. Pode incluir também odores como gasolina, lixo, diesel, pólvora e temperos de comida árabe. Ao longo de cinco semanas, ele é submetido à exata repetição do que viveu.

A revista eletrônica Salon obteve a primeira entrevista de um soldado que passou pela experiência em Emory. Kevin Smith e sua unidade tinham concluído uma infrutífera operação de busca numa casa em Fallujah, quando, de repente, um estrondo sacudiu tudo e o inferno se instalou à sua volta. “Durante muito tempo, eu sentia como se tivesse feito alguma coisa muito errada em Fallujah”, contou o soldado Smith. “Pelo treinamento que recebe no Exército, você pensa que cometeu um grande erro se é baleado. Eles querem que você se mantenha motivado, e por isso te dizem que, se você morrer, a culpa é sua. Como eu dirigia o veículo militar que explodiu, senti que a culpa tinha sido minha.” O tratamento em Emory, batizado de “Iraque Virtual”, parece ter dado resultado, e vários medos de Kevin diminuíram. Já outros fantasmas do Iraque real permanecem encruados. Um deles não lhe sai da cabeça: “Uma vez, atiramos contra alguns insurgentes. Um dos caras não morreu, e vi quando ele pôs a mão na cabeça e tentou puxar os miolos do crânio aberto. E eu, ali, parado, rindo”.

Para o fuzileiro Travis Greene, que teve apenas dois meses de retorno à sua base nos Estados Unidos e fez uma rápida visita à sua cidade, Twin Falls, antes de partir para uma segunda temporada no Iraque, a guerra não havia se mostrado por inteiro. “A viagem foi um pouco mais tensa do que a primeira, porque uns 70% dos soldados a bordo também estavam indo pela segunda vez”, contou. “Mas continuávamos ignorando o quadro real e não sabíamos para onde estávamos sendo despachados.” As dúvidas foram desfeitas no desembarque: sua unidade iria para a localidade de Qusaiba, perto da fronteira com o Irã, região descrita pelo sargento que os recebeu como “um faroeste sem ordem e sem lei”.

Travis ficou aquartelado ali por seis meses, de março a setembro de 2004, e pôde perceber que a convivência entre iraquianos e americanos havia mudado. Em pouco tempo, foi apresentado às bombas de fabricação caseira, das quais se começava a se falar com mais frequência, e presenciou a morte do primeiro companheiro de farda. “Decidi não ficar olhando para ele, no chão, para garantir a retaguarda de quem estava ferido, que era a minha função”, disse. Sobretudo, entendeu o uso da palavra “faroeste”: ruas desertas e portas fechadas por ordem dos insurgentes iraquianos. Numa só operação de contrainformação, com tropas americanas esquadrinhando Qusaiba casa por casa, foram feitos 200 prisioneiros. “Naquele dia, se encontrássemos algum iraquiano na rua, acho que ele seria considerado alvo legítimo”, afirmou.

Em Twin Falls, Terry e Sue Greene recebiam poucas notícias do filho no outro lado do planeta. As aberrações cometidas por militares americanos contra prisioneiros iraquianos em Abu Ghraib haviam corrido mundo e começavam a dividir a opinião pública dos Estados Unidos. Embora no quartel de Travis houvesse telefonia via satélite à disposição dos recrutas, ele não ligava com frequência. “Eu falava mais com os meus amigos porque sabia que os meus pais iam fazer um monte de perguntas”, disse o fuzileiro. “Se eu não respondesse, eles ficariam preocupados. A imaginação de quem tem um filho no front cria asas, e os e-mails em geral funcionam melhor, não aumentam a ansiedade. Os amigos sabem ouvir melhor o que você realmente está dizendo.” Pelo menos à noite, o casal Greene podia dormir tranquilo: segundo norma do Departamento de Defesa, nenhum telefonema para informar sobre morte ou ferimento grave de um combatente pode ser feito entre as dez da noite e as seis da manhã.

Em setembro de 2004, Travis voltou inteiro, pela segunda vez, à base californiana de Twenty Nine Palms. Seu soldo tinha passado a 2.200 dólares por mês, ele estava mais bem-informado do curso de seus deslocamentos futuros – só seria chamado para um terceiro turno dentro de um ano – e pôde acumular dados sobre a cidade de Ramadi, a oeste de Bagdá. Foi com a situação no Iraque consideravelmente deteriorada que o recruta de Idaho levantou voo pela terceira vez rumo à guerra. Ele contou: “Embora me sentisse mais preparado para a missão, lembro-me de ter pensado que talvez estivesse abusando da sorte. Passei a viagem pensando em segurança”.

Travis tinha trocado de pelotão. Em vez de fazer patrulhamento a pé, como em Karbala e Qusaiba, fora designado para integrar uma unidade motorizada. Suas missões eram de rotina: controle de carros, neutralização de explosivos, escolta de veículos de transporte militar, cobertura para tropas de assalto a casas. Seu blindado era um Humvee e o inimigo a desarmar se chamava IED – combinação de siglas responsável pelo maior número de mortos e mutilados da guerra.

No jargão da tropa, Humvee é a designação simplificada de High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMW), o veículo sobre rodas multiuso e de alta mobilidade que se tornou a espinha dorsal das operações militares americanas mundo afora. Mais de 10 mil unidades desses blindados leves fazem parte da operação de ocupação do Iraque. IED, por sua vez, significa Improvised Explosive Device, ou “artefato explosivo artesanal”, a temida bomba de fabricação caseira dos insurgentes. Desde que passou a ser usada sistematicamente, provocou 40% das perdas fatais e mais da metade dos feridos americanos no front.

Na fase inicial da insurreição, três anos atrás, os IEDs eram petardos caseiros e toscos. Só que evoluíram mais do que a blindagem dos veículos de transporte militar em uso no conflito. Escondidos à beira de estradas e turbinados com componentes químicos, material inflamável, metais e pedras, costumam ser detonados por controle remoto. Ou são usados como minas. Na versão inicial, provocavam ferimentos principalmente nas pernas e nos braços, áreas em que o uniforme do soldado oferece proteção menor em troca de mobilidade. À medida que foram se sofisticando, contudo, esses artefatos passaram a provocar danos cerebrais, mesmo sem atingir diretamente a cabeça da vítima, protegida por capacete. A intensidade das queimaduras também aumentou, em decorrência da adição de produtos químicos. Para tornar a arma ainda mais letal, os fabricantes incluíram pedras no coquetel explosivo – isso porque os estilhaços de metal incandescente penetram o corpo esterilizados pela temperatura excessiva, o que não ocorre com nacos de pedra. Os processos de infecção que acompanham a carnificina, nesse caso, são tenebrosos.

Da rotina de Travis em Ramadi passaram a constar confrontos diários, incursões noturnas, proximidade maior com o inimigo. Durante os três primeiros meses, houve pelo menos seis IEDs detonados contra o seu comboio, mas ele saiu ileso. Já não cabia nenhum envolvimento com a população local. “Tínhamos pessoal especializado para isso”, explicou o fuzileiro. Pelo que se lembra, alguns moradores ainda recebiam os americanos com boa vontade, embora a maioria já se recusasse a qualquer contato – por medo ou por serem insurgentes na moita. A cada dia, aumentava na tropa a insegurança diante da tática não convencional do inimigo. Consolidava-se a pressão brutal de se saber alvo o tempo todo, de não conseguir distinguir amigo de inimigo, de precisar adivinhar qual veículo seria explodido. Sem falar no horror de ver companheiros estilhaçados, a ponto de ser impossível o reconhecimento. O “eles” passa a fazer parte do relato do fuzileiro: “Eles não usam armas… eles ficam sentados atrás da janela explodindo a gente… eles…”

E quando foi o seu alive day?

A expressão – que em tradução livre significaria “o dia em que fiquei vivo” – tornou-se corrente entre as tropas americanas em guerra no Iraque. Indica a data em que alguém escapou de morte certa no campo de batalha.

A resposta de Travis sai sem emoção, sem variação de tom: 7 de dezembro, 2005. O relato também: era noite, e tínhamos que resgatar um pelotão emboscado numa das duas principais estradas de Ramadi. Conhecíamos bem o caminho. Nosso comboio era composto por sete viaturas: dois Humvees na frente, três carros de transporte de tropas no meio, dois Humvees na retaguarda. Eu estava no último. Ainda nem tínhamos chegado ao local do pelotão emboscado, quando um IED explodiu junto de um dos veículos do meio, ferindo um dos ocupantes. Parecia ser uma concussão fatal, e, nessas horas, quem está mais próximo, ou com margem melhor de ação, entra em cena. Saí do meu Humvee. Enquanto corríamos até o local da explosão, já carregando uma maca armada, outra bomba atingiu em cheio um segundo veículo, que perdeu o rumo e engavetou com o da frente. O comboio tinha sido imobilizado, ou seja, risco total, e era preciso dar cobertura para que pelo menos alguns carros conseguissem prosseguir. Foi então que ocorreu a terceira explosão. Só me lembro da bola de fogo, e acho que lembro do som. Me vi sentado no chão, olhando para os pedaços das minhas pernas, que acabavam no joelho. Depois, caí para trás e fechei os olhos.

Travis também estava em chamas, mas não guarda nenhuma marca de queimadura no corpo. O uniforme dos fuzileiros navais, mesmo não sendo anti inflamável, é refratário a fogo e garante a quem o veste entre cinco e dez segundos de proteção. É provável que tenha recebido atendimento imediato. Um dos integrantes do comboio, Tony Bullene, que tinha 19 anos e era paramédico da unidade, também teve as duas pernas arrancadas pelo impacto, mas conseguiu fazer um torniquete no próprio corpo. O balanço final daquela noite de dezembro na estrada de Ramadi, entre blindados que ardiam e soldados que urravam, foi aterrador: quatro fuzileiros sem ambas as pernas; um fuzileiro com uma perna mutilada; um morto, atingido em cheio acima da cintura. Dos feridos graves, Travis Greene era quem estava em condição mais crítica. Suas lembranças são fragmentadas:

O resto para mim é nebuloso. Continuei a ouvir a agitação à minha volta e lembro que me puseram de volta num Humvee já sem teto. Também me lembro de ter sido despido num centro médico de emergência e de achar que estava ouvindo o ronco de uma hélice. Minha última lembrança é justamente ser posto num helicóptero. Acordei uma semana mais tarde, num hospital dos Estados Unidos.

Em nenhuma guerra anterior, Travis Greene estaria vivo para contar sua história. E é no tempo entre a explosão em Ramadi e sua chegada ao Hospital Naval de Bethesda, no estado de Maryland, vizinho da Casa Branca, que está a chave do grande salto da medicina aperfeiçoada no Iraque.

Richard Jadick, cirurgião-chefe do 1º Batalhão do 8º Regimento dos Fuzileiros Navais, foi um dos impulsionadores da abordagem agressiva da medicina de guerra. Defensor quase maníaco da necessidade de empurrar a infraestrutura médica para a zona de combate – em vez de mantê-la na retaguarda, próxima do comando –, Jadick aplicou o conceito durante sua permanência de sete meses no front. Mais especificamente, em Fallujah, a cidadela-mor da insurreição urbana contra a presença americana. Foi em Fallujah, em março de 2004, que quatro homens da companhia de mercenários Blackwater foram emboscados, desmembrados, embebidos em combustível, incendiados e arrastados pelas ruas da cidade. Dois dos cadáveres menos mutilados ainda foram pendurados na estrutura metálica de uma antiga ponte sobre o rio Eufrates, ao som de um coro que comemorava: “Fallujah é o túmulo dos americanos”.

Com esse pano de fundo, a contraofensiva dos Estados Unidos, batizada de Operação Fúria Fantasma, foi radical: do lado iraquiano, mais de mil insurgentes mortos; do lado americano, mais de 200 feridos e quase quarenta mortos – tudo isso em apenas duas semanas. E seriam muitos mais, se Jadick não tivesse fincado uma estação avançada de primeiros socorros no coração da zona de combate.

Essas unidades, conhecidas pela sigla FAS (Forward Aid Station), se destinam apenas a estabilizar o estado do ferido grave, até a chegada de um helicóptero ou ambulância de guerra. Operam com estrutura enxuta e estão equipadas para atender no máximo dez feridos ao mesmo tempo. As ferramentas de intervenção são as básicas: kits de entubação, cateteres, equipamentos para traqueostomia, tubos expansores da caixa torácica, torniquetes, cobertores de mylar (náilon metalizado) usados em voos espaciais, todo tipo de bandagens, anticoagulante Hespan, antibióticos. Ao contrário do inesquecível Hawkeye do seriado Mash, interpretado pelo ator Alan Alda, que se recusava a usar uma arma na Coréia por medo de ferir alguém, as equipes médicas americanas no Iraque praticamente não se distinguem do resto da tropa. Elas usam os mesmos coletes à prova de bala e capacetes de Kevlar, portam pistolas semiautomáticas de 9 milímetros ou, no caso do pessoal de resgate, metralhadoras M4. “Com o tipo de ferimento que se espera em situações de combate urbano como no Iraque”, escreveu o doutor Javidick, “dez ou quinze minutos sem atendimento de emergência podem ser fatais. Em caso de sangramento arterial maciço, bastam cinco minutos – e a diferença significa desembarcar nos Estados Unidos num assento de avião ou num caixão coberto com a bandeira americana.”

No início de 2007, Javidick publicou um relato de sua experiência no front, On Call in Hell [Plantão no Inferno], no qual compara a situação de guerra com os tempos em que operava no centro de traumatologia de um hospital universitário de Baltimore, com plantões de 36 horas e média de 100 pacientes em choque. A diferença maior, diz, não está na natureza ou na gravidade dos ferimentos. Está no fato de que a equipe médica, num hospital de campanha, conhece quase todos os soldados que lhe chegam estraçalhados ou morrem sob seus cuidados. Isso tem um alto custo emocional. No caso de Travis Greene, a perda de sangue havia sido tão volumosa que poucos acreditavam na possibilidade de mantê-lo vivo. “Disseram que o meu estado era horrível”, contou ele. “Precisaram me ressuscitar duas vezes no voo do Iraque para a Alemanha, e tive outras duas paradas cardíacas antes de ser considerado fora de perigo, uma durante a transferência da Base Aérea de Andrews para o Hospital Naval em Bethesda e a segunda durante os 53 dias de UTI em solo americano.” A referência à Alemanha é obrigatória em qualquer relato de ferido grave de guerra americano. Isso porque, uma vez estabilizado o suficiente para ser encaminhado a uma unidade hospitalar ainda no Iraque, a etapa seguinte é Landstuhl, o imponente centro de traumatologia das Forças Armadas dos Estados Unidos construído na região de Frankfurt.

Por estar inconsciente, Travis não tem nenhuma lembrança do voo que o tirou do Iraque para sempre. Melhor para ele. Trata-se de uma ponte aérea de emergência, com quatro horas de duração, realizada por um avião de carga C-17 extirpado de assentos e de tudo o que lembre uma vida normal.Conhecido pela sigla CCATT, de Critical Care Air Transport Team, por se destinar exclusivamente ao transporte de pacientes em estado crítico, o C-17 tem montada em suas entranhas uma UTI com três andares de macas. Foi também a bordo de uma dessas UTIs voadoras que o fuzileiro Travis fez a travessia do Atlântico, último trecho de sua longa jornada de retorno aos Estados Unidos.

Segundo o correspondente de guerra Bob Woodru~, da rede de televisão ABC, esses vôos costumam ter prioridade até mesmo sobre a movimentação do Air Force One, o avião do presidente americano. O próprio Woodru~, apesar de não ser militar, foi um de seus usuários mais célebres. Em janeiro do ano passado, ele acabava de ser entronizado como âncora do noticiário nobre da emissora, no lugar do saudoso Peter Jennings, e decidiu fazer história atuando fora dos estúdios o máximo possível. Embarcou para o Iraque, tendo na equipe o brasileiro Magnus Macedo como técnico de som, e estava prestes a fazer uma entrada ao vivo, dentro de um veículo da Infantaria, quando um artefato de 135 milímetros explodiu na lateral da estrada, dando início a explosões em cascata.

Woodru~, que estava com o corpo para fora do blindado, pronto para iniciar a locução, recebeu em cheio o impacto de rochas, metais e pedras enlameadas. Uma arrancou um pedaço de seu queixo e entrou no pescoço. Outra se alojou no sínus da face e foi parar no fundo do olho. O jornalista teve o capacete arrancado e a força da explosão esmagou parte de seu crânio, afora deslocar o globo ocular. Além de três pedras grandes e dezenas de menores que se infiltraram pelas axilas e se aquartelaram a milímetros do coração, também teve aberta nas costas uma cratera do tamanho de um punho. Desmaiou, e não se lembra de nada do que aconteceu nos trinta dias subsequentes.

A explosão ocorreu em 29 de janeiro de 2006. No dia seguinte, às onze da manhã, Woodru~ já dava entrada em Landstuhl, na Alemanha, onde foi submetido a uma hemicraniotomia, a remoção de metade do crânio, para dar espaço ao inchaço da massa cerebral. E sessenta horas depois, ainda em coma, ingressava no Hospital Naval de Bethesda, o mesmo que recebeu Travis. “Me disseram que, se eu tivesse sofrido um acidente desse tipo um ano antes, ou como civil em território americano, e não no campo de batalha, eu certamente teria morrido ou sofrido danos irreparáveis. Em poucos lugares se realiza uma hemicraniotomia sem hesitações como na guerra”, escreveu Woodru~.

Não foi sua única cirurgia. Nos quatro meses seguintes, recebeu uma placa de titânio, teve a abertura do crânio substituída por um composto de acrílico, passou a usar um capacete de plástico e, por fim, foi submetido a uma cranioplastia, para remediar a perda de 14 centímetros de massa cefálica. Em novembro de 2006, dez meses após a explosão em Tiji, Bob Woodru~ voltou a trabalhar. Desde então, fez reportagens na Síria, em Angola e em Cuba. Ainda se confunde com algumas palavras e por isso não faz entradas ao vivo – troca “sílaba” por “sinônimo”, por exemplo –, mas, como conta no livro In an Instant [Num Instante], escrito em parceria com a mulher, Lee, foi um caminho e tanto desde os dias em que olhava para uma tesoura e não sabia para o que servia.

Os milhares de soldados cujos corpos se transformaram em zona de combate não são celebridades de televisão. Em sua imensa maioria, fazem um esforço sobre humano para se manter nas fileiras das Forças Armadas e, assim, dar algum sentido ao que perderam. É uma forma de conservar a identidade que lhes resta e de suportar os rigores da reabilitação física. A tônica da superação, associada ao patriotismo militar, tem sido de enorme utilidade nos centros de reabilitação dos feridos no Iraque.

Travis Greene escolheu o caminho mais difícil, sem aparente sinal de orfandade: decidiu pedir baixa do corpo de Fuzileiros Navais, retornar à vida civil em Idaho e se tornar o professor de educação física que imaginara ser em seus tempos de astro do atletismo. Mesmo sem as duas pernas. O início desse caminho de volta começou a ser feito quando ele recobrou a consciência no hospital de Bethesda. “Meus pais tiraram várias fotos da ‘minha casa’ quando voltei da guerra”, disse Travis, de supetão. “Quer ver?” Pela primeira vez desde o início da entrevista, ele se anima. Dá uma guinada de 90 graus na cadeira de rodas e, com agilidade insuspeitada, vai até uma estante abarrotada de DVDs, CDs e livros e desenterra um gordo envelope de fotos. Fez uma pré-seleção da qual não constava nenhum registro dele antes do atentado, ainda como garboso fuzileiro naval de 1,88 metro e 85 quilos. Todas as fotos que mostra são do seu quarto de UTI, onde um total de 43 sondas, tubos e respiradouros artificiais o mantiveram vivo. Está irreconhecível em todas elas, ora pela magreza, ora pelo inchaço. “Essa foi tirada no dia em que um dos meus cupinchas veio me visitar. Ele perdeu só uma perna”, explicou. “Nessa aqui, estou recebendo uma condecoração do general Kelly, a Medalha de Honra da Marinha e dos Fuzileiros. Mas nem lembro direito, de tão dopado que estava”, prossegue animado. “E tem essa outra, do dia em que saí da UTI” – a foto o mostra na cama enfeitada por meia dúzia de balões coloridos e faixas de encorajamento: “Fique bom logo”.

Trechos do diário mantido por seus pais, Terry e Sue, refletem o que foi aquele período:

14 de dezembro. Travis está no respirador artificial… Sua voz é um fiapo e com o barulho das máquinas do quarto é muito difícil ouvi-lo…

16 de dezembro. Ele piorou. Sangramento descontrolado depois de mais uma cirurgia [no total foram 26]. Ele sobreviveu graças ao esforço heroico da equipe médica… Sua função renal está mínima…

18 de dezembro. O inchaço está diminuindo, e começo a reconhecer o meu menino de novo… Os médicos acreditam que ele tem força para aguentar uma nova cirurgia amanhã…

19 de dezembro. Piora considerável esta tarde, depois de receber mais seis bolsas de sangue. Nova cirurgia na cama mesmo, para estancar sangramento… 21 de dezembro. Sinais vitais estáveis. Ele está combatendo uma infecção. Fortemente sedado. Recebeu a visita do presidente George W. Bush e da primeira dama, que o agraciaram com a Purple Heart Medal [a Medalha do Coração Púrpura]. Vamos torcer para que ele se lembre da cena mais tarde.

22 de dezembro. Mais cirurgia de limpeza do tecido esta manhã. 23 de dezembro. Início da diálise e fortes doses de antibiótico para combater a infecção… Véspera de Natal. Travis acordou agitado esta manhã. Está com febre e apreensivo por ter de fazer nova cirurgia nas duas pernas… É de cortar o coração… Quase não há espaço no quarto para nós desde que trouxeram mais máquinas…

26 de dezembro. Recebeu 37 bolsas de sangue no final de semana… Está com as mãos atadas para não arrancar os tubos… No final do dia, retirada do respirador artificial, e ele está bem. Estável mas confuso. Quer a sua arma e diz que tem responsabilidades no front. Explico que ele está num hospital em Bethesda, na América, mas ele insiste que precisa da sua arma para garantir a segurança da área…

27 de dezembro. Travis ingeriu comida de verdade: arroz, peru, sopa, um pãozinho e leite… Deus é Pai….

28 de dezembro. A infecção se espalhou e nova cirurgia para Travis… Estamos arrasados…

A amputação acima do joelho e o sucessivo encurtamento dos cotos, rente ao quadril, foram a única forma de lhe salvar a vida, eliminando cada pedaço de tecido que começava a gangrenar. Travis Greene passou os oito meses seguintes no Walter Reed Medical Center, para a etapa final de sua recuperação de base como amputado: o treino para uma vida nova com próteses.

O Walter Reed é o maior complexo hospitalar do Exército dos Estados Unidos. Tem 5.500 quartos e uma centena de pavilhões esparramados numa área de 450 mil metros quadrados, no norte da capital americana. Verdadeiro mamute quase centenário – recebeu o primeiro paciente em 1909 – que deve o nome a seu fundador, um major-médico, e a reputação à excelência de sua medicina militar. Isso até o início de 2007, quando uma série de reportagens de Dana Priest, publicadas no Washington Post, revelou o escândalo.

Incapaz de atender às maciças levas de feridos geradas por seis anos de guerra no Afeganistão e no Iraque, o Walter Reed simplesmente entrou em colapso. Negligência, abuso de drogas,insalubridade, abandono administrativo – tudo se deteriorara. Um ferido de guerra típico, por exemplo, precisava enviar 22 documentos a oito comandos militares distintos para ser admitido e depois receber alta. Dezesseis redes de computador operavam praticamente sem comunicação entre si. Roedores marcavam presença no pavilhão 66. O escândalo foi tão agudo que cabeças rolaram, a começar pela do secretário do Exército e a do diretor do hospital. Foram feitas melhorias, mas tomou-se a decisão de desativar o complexo num prazo de cinco anos.

Ainda assim, para Travis Greene e outros milhares de ex-combatentes, a lembrança do recomeço passa pelo Walter Reed. Ele disse: “Quando eu cheguei lá, não via saída para nada. Mas com tantos caras na mesma situação, todo mundo tentando se reerguer… Um te conta um pedaço, outro te ensina um truque novo… Etapa por etapa, você vai ficando de pé. Acho que se eu estivesse num hospital civil não teria conseguido”.

Circular pelos 113 mil metros quadrados de área construída do Walter Reed é uma imersão na tecnologia do remendo humano. Por trás da porta de um pavilhão, por exemplo, funciona um “simulador de vida urbana”. Ali, no meio da sala, está instalada uma plataforma circular de 2 metros de circunferência, envolta por um imenso telão em semicírculo. Acima da plataforma, uma espécie de grua com um gancho de suspensão fará as vezes de cinto de segurança para o mutilado com prótese que usar o simulador. O exercício consiste em pôr o soldado-paciente em cima da plataforma móvel, simulando mudanças de terreno, variações de calçada, escadas rolantes, subidas e descidas com imprevistos típicos do cotidiano. Ao mesmo tempo, surgem no telão imagens em movimento de um centro comercial, um cruzamento de rua, uma arquibancada de beisebol. “É o último teste para saber se o paciente está apto a funcionar em situações reais com a prótese, e para fazê-lo se sentir de volta à sociedade antes de voltar realmente”, explica Don Vandrey, relações públicas do hospital. Adiante, atrás de outra porta, funciona o novíssimo “laboratório de análise de passadas”, um espaço de 20 metros de comprimento por 10 de largura. Ao longo de suas quatro paredes, 23 câmeras, além de sensores instalados no chão, monitoram milimetricamente o movimento de andar e correr do mutilado, visando melhorar ao máximo a eficácia de sua prótese. “Os gráficos cinéticos obtidos pelas câmeras revelam falhas que a olho nu jamais se perceberiam e que o próprio paciente desconhecia”, explica a diretora do laboratório. “Com microprocessadores embutidos, entendemos melhor a força gerada por pés e joelhos e assim vamos empurrando os limites do desempenho.”

Um dos laboratórios de reabilitação mais concorridos do Walter Reed é o simulador de tiro, instalado no 2º andar do prédio principal. Alinhadas no chão da sala, estão três metralhadoras M4 e uma pistola de 9 milímetros, com munição ao lado. Ao fundo, separado por um fosso, um telão com quatro alvos de configuração e altura variadas – para amputados que preferem atirar deitados, sentados em cadeira de roda ou de pé em suas próteses. E para os amputados de mãos e braços, há uma variedade de próteses que se acoplam às armas, permitindo que sejam disparadas por portadores de mãos mecânicas. O que se pretende, no laboratório, é simular com exatidão as sensações e os movimentos do uso das armas mais comuns do serviço militar americano. Só que, ali, elas não matam. Seu peso, ruído, material e munição são reais, mas o tiro é virtual. “Todo ferido de guerra que pretender retornar à ativa precisa passar por aqui, para se refamiliarizar com uma arma”, explica o instrutor James Cokquhoun, da reserva. “Mas cabe aos médicos e a cada paciente dizer se está pronto para a prova. É preciso cuidado, pois o ex-combatente pode estar sofrendo de trauma e ter uma reação inesperada ao pegar de novo numa arma e apertar o gatilho. E se ele pirar ou algo assim?” Para o médico Charles “Chuck” Scaville, chefe do setor de próteses do Departamento de Reabilitação, a simulação de tiro é parte da identidade do militar: “Não queremos sugerir que voltem a combater, apenas que podem voltar a fazer o que faziam antes”.

Na prática, são levas de feridos que não veem a hora de poder entrar na sala de tiro. “Neste exato momento, treino um grupo de dez e quinze com próteses, que estão voltando para o Iraque”, diz o instrutor Cokquhoun. Segundo estimativas recentes, cerca de 20% dos feridos no Afeganistão ou no Iraque voltam à ativa, e, destes, entre 10% e 12% retornam ao teatro de guerra.

Travis Greene não chegou a conhecer o moderníssimo Centro Militar de Treinamento Avançado do Walter Reed, inaugurado três meses atrás, quando ele já se encontrava em San Diego. Éuma unidade de arquitetura arejada, de espaços amplos, reservada a pacientes que já tiveram alta ou estão em fase de transição. Em tese, quem aporta ali ultrapassou o pior, fisicamente. É o caso do fuzileiro Josh Bleill, de Greenfield, Indiana, que conheceu Travis no período de internação. Josh, de 30 anos, cara de 20, está acomodado sobre os dois cotos num colchonete, no centro do pavilhão, pronto para começar mais uma sessão de fisioterapia. É um dos pacientes mais expansivos e alegres da leva recente; fala solto e à vontade, embora as entrevistas sejam dosadas a conta-gotas, para preservação da privacidade individual e por cautela institucional.

Josh cumpria o terceiro ano de guerra no Iraque, aquartelado no centro de Fallujah. Sua história é uma variação em torno do mesmo tema: saíra em missão de patrulhamento a bordo de um Humvee. “Paramos um carro que nos parecia suspeito e alguém detonou um IED, que explodiu embaixo do meu assento, na retaguarda direita. O sargento à minha frente morreu, o parceiro à minha esquerda também, o atirador da torre foi expelido do veículo e perdeu a perna direita, o motorista do Humvee saiu andando sem nenhum ferimento e eu fiquei sem as duas pernas. Balanço da bomba caseira: dois mortos, dois amputados, um inteiro.” Além da dupla amputação, Josh teve a bacia estraçalhada – foi recauchutada com 34 pinos –, o nariz e o queixo fraturados e quatro dedos quebrados. “Me recuperei bem”, diz, satisfeito. Apenas não usa a expressão alive day para o dia 15 de outubro: “Não vou prestar homenagem à data em que perdi dois dos meus melhores amigos”.

Da carnificina em si, lembra-se pouco: “Minha memória para uns vinte segundos antes da explosão, embora tenham me dito que fiquei consciente o tempo todo. Como a explosão se deu embaixo do meu assento, fui o último a ser resgatado. Acharam que eu estava morto”. Ele também só foi acordar em Landstuhl, e só então se deu conta de que havia se tornado um amputado duplo. “Foi duríssimo”, diz. “Eu continuava com uma traqueostomia, o que me impedia de gritar ou falar, e também não podia me comunicar por escrito, porque tinha quebrado os dedos da mão direita.”

Na imensidão daquela arena de reabilitação do Walter Reed, ouve-se um gemido abafado, clandestino. O som vem de um rapaz deitado de bruços, sobre um colchonete ortopédico, a uns 3 metros de distância de Josh. O jovem biamputado tem o rosto escondido por um boné. Um bebê de seis meses está adormecido junto de sua cabeça: é Charlene, toda de vestido cor-de-rosa. A avó da criança – e mãe do mutilado – observa a cena a certa distância.

“Como a nossa vida vai continuar lá fora, é ótimo ver cenas de família aqui na reabilitação”, garante Josh. “Isso aqui é só um pit-stop antes de você seguir a viagem da vida.” Sobre casar-se com a jovem colombiana de Indiana que namora desde os tempos pré-guerra e que vem visitá-lo nos fins de semana, ele é franco: “Talvez. Vamos ver como as coisas evoluem”. Pelo seu vigor psicológico, Josh tem boas chances de se adaptar a uma vida familiar. Já na categoria dos feridos neurológicos, os dados mais recentes são sombrios: mais da metade dos casamentos acaba em divórcio, com os familiares se sentindo isolados e prisioneiros. Não se sentem nem casados nem solteiros. Um ano depois do retorno do parceiro, as esposas descrevem o ex-combatente como egoísta, agressivo e sem emoções.

No caso de Josh, além do fato de ser filho de aviador da reserva, teve peso a própria mística que cerca os fuzileiros navais. Há dois meses, ele retornou à sua cidade pela primeira vez desde a mutilação. Quase um ano havia transcorrido. “Minha ideia era só voltar a Indiana se pudesse sair do avião andando com minhas duas pernas mecânicas”, contou. “Era um objetivo que se tornou uma obsessão, e eu consegui.” Ele lembrou o tamanho do medo e da vergonha que sentiu ao começar a usar a prótese: cair na frente de outras pessoas. No dia em que recebeu do presidente Bush a condecoração por ferimento em combate, Travis ainda estava no estágio de familiarização com a prótese – apenas uma semana de uso. “Mas consegui ficar de pé frente a frente com o presidente, o que foi incrível”, disse. “Hoje já sei levantar sozinho e por isso perdi o medo.” Josh Bleill pretende passar o Natal na casa dos pais.

Travis Greene também. Está de mudança marcada para um apartamento em Boise, capital do estado de Idaho, a menos de duas horas da casa paterna, para retomar o curso de educação física. Certamente lhe fará bem sair do degradado entorno da rua 14, no centro abandonado de San Diego, onde mora desde que teve alta do Walter Reed. A única vantagem do local é a proximidade com o Hospital Naval da cidade, onde prossegue com as sessões de fisioterapia. De resto, é uma desolação só: estacionamentos semivazios, lanchonetes baratas, depósitos e galpões sem vida. Na rua, perambulam estranhas figuras que parecem viver nas franjas da sociedade. Muitos são veteranos de guerra. O prédio de três andares de Travis é o único decente da redondeza, com portaria eletrônica, saguão de vidraças amplas e elevadores em funcionamento. Ainda assim, as persianas de seu apartamento, o 303, são inquietantes, mesmo quando vistas por fora. São as únicas que estão sempre fechadas.

Perguntado sobre quais pertences tentaria salvar, caso um incêndio como o que devastou recentemente San Diego109 batesse à porta, Travis hesitou e disse: “Acho que só os meus documentos e a papelada financeira”. Não mencionou os dois documentos emoldurados em vermelho, na soleira da janela, ao lado de um capacete de futebol americano, a Ordem dos Fuzileiros Navais e o Coração Púrpura que recebeu das mãos de Bush. Criada em 1782 pelo general George Washington, essa última é das mais respeitadas condecorações militares. Travis ainda estava internado quando foi visitado pela Associação dos Condecorados com o Purple Heart. O fuzileiro, porém, se mantém a distância, tanto dela como da miríade de entidades de apoio que pipocam a cada dia: Heróis Feridos pelo Coração da América, Esperança para os Guerreiros, Projeto Combatente Ferido, Veteranos do Iraque e do Afeganistão, para mencionar algumas.

“Sempre fico com a sensação de que esses grupos vivem de uma volta ao passado, quando tudo o que eu quero é seguir em frente”, explica. Ele tampouco acompanha de perto o noticiário sobre a guerra. “Na verdade, nunca fui muito de assistir TV, mas me parece que a guerra anda sumida do noticiário ultimamente. Agora só se fala em eleição presidencial e debates entre candidatos. Só que não dá para saber o que eles pensam mesmo; todos me soam parecidos. Pessoalmente, gosto de John McCain, porque ele sabe o que é uma guerra.” Senador republicano, McCain foi ferido em combate e preso pelos vietcongues.

Travis já não toma nenhum medicamento contra dor e combate a seu modo o formigamento- fantasma nos membros amputados – pensando em outra coisa. “Para quem ainda tem uma perna, existe um truque com a mente que vi no hospital”, ele diz. “O cara coloca um espelho entre as coxas, coça o pé existente e fica com a impressão de que tem as duas pernas. Parece que funciona, mas não tenho como conferir.”

Em sua dura reinserção na vida como amputado, ele ainda tentou um dos programas mais dinâmicos à disposição de ex-combatentes: o esporte paraolímpico. Foram seis meses de treinamento rigoroso, adaptação a cadeiras de rodas para atletismo e experiências em outras modalidades. Constatou que não seria seu caminho e se desligou, depois de uma viagem de reflexão ao Alasca.

Decidiu, também, que as fenomenais próteses de tecnologia avançada, às quais todo ex-combatente tem direito, não são para ele. Pelo menos, não nessa fase da vida. Com elas, poderia atingir a altura de 1,82 metro, apenas 6 centímetros a menos do que antes de Ramadi, mas “o toco que me resta é tão curto, que não tenho apoio para movimentar as pernas mecânicas. Gasto energia demais quando me exercito e suo como um porco, pois tenho menos superfície de corpo humano para ventilar o calor. Então, me canso além da conta. Para mim, a cadeira de rodas é mais fácil”.

Para aperfeiçoar próteses que possam ajudar mutilados como Travis, a Oficina de Construçãode Encaixes do Walter Reed trabalha a pleno vapor. A sala, em forma de L, assemelha-se de fato a uma oficina, com homens e mulheres de avental azul que torneiam pedaços de membros artificiais, moldam folhas de plástico num forno e manipulam peças de fibras de carbono, acrílico ou resina de epóxi. As próteses propriamente ditas são importadas da Alemanha ou da Islândia e custam, em média, 25 mil dólares cada.

Em janeiro do ano passado, um time de cinco profissionais chefiados pelo tenente Joe Miller, protético no Centro de Treinamento Avançado, passou cinco meses em Bagdá a fim de organizar uma clínica para protéticos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e técnicos em próteses iraquianos. Instalaram-se na chamada Zona Verde da capital, a cidadela dos ocupantes, e levaram o primeiro susto. Conta Miller: “A protética no Iraque está no mesmo nível que a americana de 1956, e os centros existentes são chamados de ‘fábricas de pernas’“. Além disso, para ter acesso à clínica, alunos e pacientes civis iraquianos tinham de se submeter a um processo de revista e verificação de identidade que podia durar quatro horas. Em alguns casos, se pode morrer apenas por isso – aproximar-se dos ocupantes americanos. “Perdemos alguns pacientes”, admite Miller. Para uma nação que não tem como contar seus mortos – o dado mais confiável, até agora, da revista médica britânica Lancet, publicado em julho de 2006, fala em mais de 600 mil mortos –, os feridos e mutilados contam ainda menos. Tornaram-se parte da paisagem de um país invadido onde a tecnologia de ponta do ocupante soa a ficção.

De fato, o leque de atividades promovidas pelas Forças Armadas americanas para motivar seus ex-combatentes a se superar através da tecnologia é cintilante, e já existem próteses para quem quer praticar esportes na neve, esqui aquático, fazer caiaque ou jogar golfe. “Nosso serviço é muito visual em termos de itens disponíveis. Quando introduzimos um pé novo, por exemplo, todos logo querem um”, diz o tenente-protético Miller. No próprio ginásio ensolarado do Centro, um altíssimo paredão de montanhismo, com superfície móvel para dificultar ainda mais a escalada, é enfrentado com destemor por vários portadores de pernas mecânicas. Tudo parece possível.

Só não parece possível estancar as remessas de novos recrutas para a guerra. Em abril próximo, dentro de quatro meses portanto, o Corpo de Fuzileiros Navais vai despachar mais um contingente de soldados para o Iraque. Entre eles, Christopher Greene, de 19 anos, o irmão caçula de Travis.